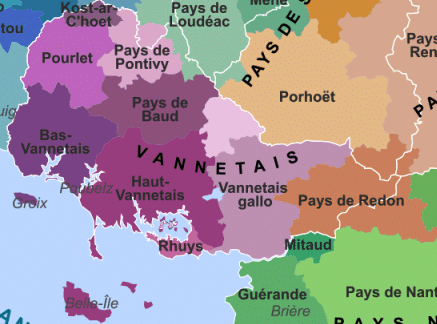

Le pays d’A-bas reste assez méconnu , En général les pays bretons de Basse Bretagne ; tel le Léon, Trégo, Cornouaille… sont assez simple à situer et à définir, en Haute Bretagne la notion de pays est plus difficile à appréhender qu’en Basse Bretagne au vu de leur taille plus conséquente, mise à part le Mené ou le pays de la Mée par exemple.

Le pays Vannetais est clairement divisé deux parties, une bretonne et l’autre gallèse.

Le pays vannetais gallo se trouve pour schématiser à l’Est de Vannes jusque Redon.

Même si la carte peut paraitre précise il est difficile de définir les limites. Le pays de Ploermel appartenait à l’êvéché de Saint Malo, celui de Redon à celui de Vannes. La notion même de pays Mitao, de Pays d’A-bas est assez récente.

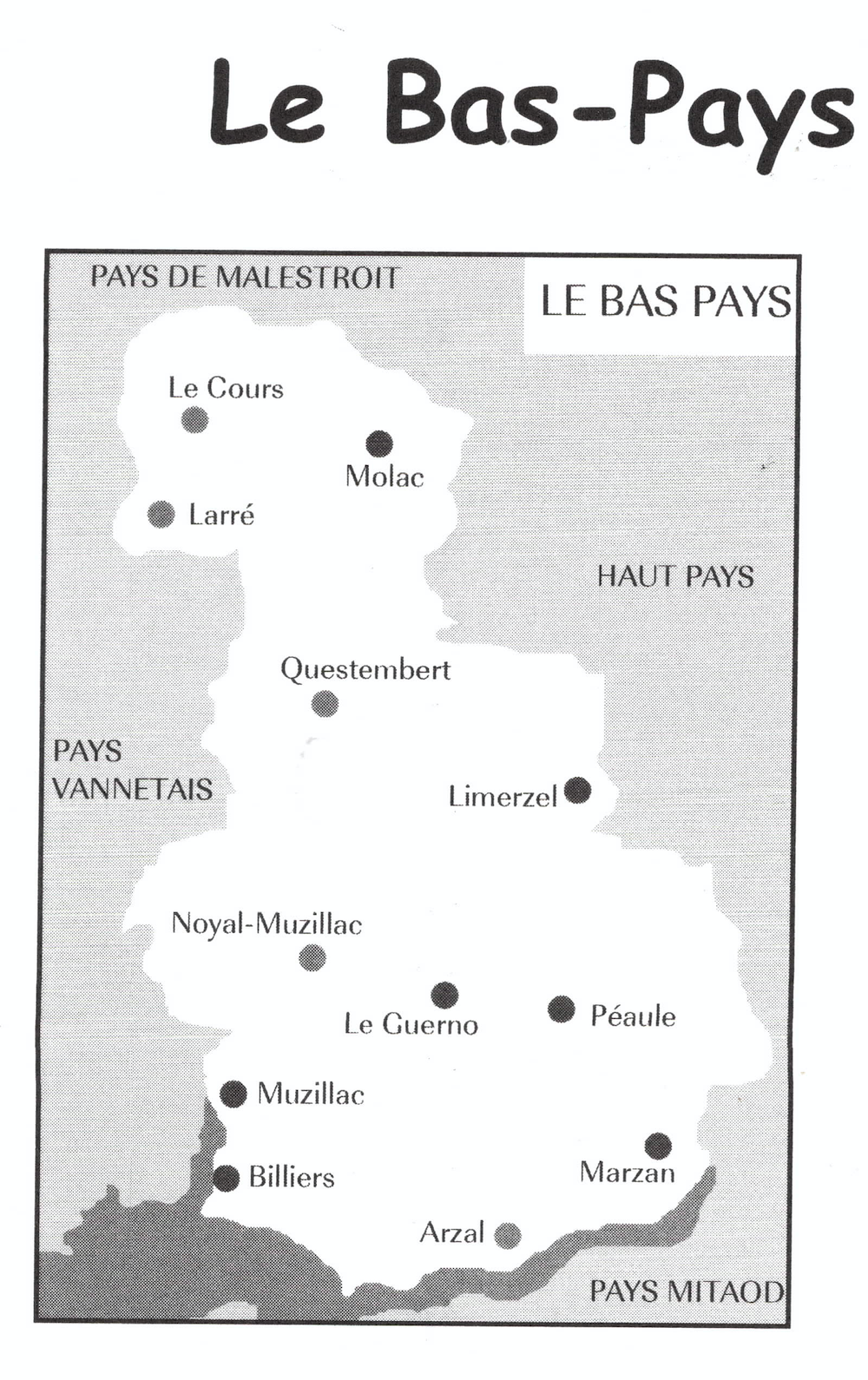

Le pays d’A-bas correspond aux cantons de Questembert et de Muzillac principalement, il est bordé à l’ouest par le Bro-Gwened bretonnant, au nord -au delà des Landes de Lanvaux- par le pays de Malestroit, à l’est du Trévélo par le Haut-pays et au sud par le pays Mitaod où la Vilaine a aussi servir de limite à l’ancien évêché de Nantes. Jusque dans les années 50, il était possible d’observer une certaine unité culturelle et économique dans cette zone « tampon ».

Cette zone « tampon » entre le Pays bretonnant de Vannes et Gallésant de l’autre côté de Rochefort en Terre pratique une langue qui lui est propre (forte accentuation tonique issue du breton). Il est limité par le pays de Malestroit et les landes de Lanvaux au nord, la frontière linguistique à l’ouest, le haut pays au nord est et le pays Mitaud au sud est. Une enquête de 1806 fait par Coquebert de Monbret indique que, seul le breton est parlé dans toute cette zone. En fait, la population passera directement du Breton au Français au cours du 19ème siècle, peut-on parler de français? ou alors un Gallo teinté de breton qui était jadis parlé sur ce territoire?

Au niveau toponymie 75% des noms de lieux sont d’origines bretonne.

Le pays d’A-bas est spécifique a bien des égards.

A cette époque, Lauzach parlait à peu près exclusivement la langue bretonne. Cette paroisse n’était d’ailleurs pas à la limite du breton, mais à plus de quinze kilomètres des régions françaises les plus proches.

A partir du XVII siècle, on trouve un certain nombre de renseigne- ments intéressants précisant la limite linguistique allant de Lanvaux à la Vilaine, c’est-à-dire, la région située à l’est de Lauzach.

Un premier point d’appui important se présente dans l’ouvrage de Dubuisson-Aubenay, Itinéraire de Bretagne en 1636, grand in-4 édité à Nantes, en 1893, par la société des Bibliophiles bretons.

Dans le tome 1 de cet ouvrage, à la page 177, Dubuisson-Aubenay se rendant de Vannes à l’évêché nantais et traversant la Vilaine au bac de La Roche-Bernard, écrit : «Passé le trajet, vous entrez en La Roche Bernard, bourg bien gros, mais ils n’ont nulle mémoire de sa posture, ni mais me qu’il n’y ait eu jamais de château. Là, la langue maternelle est gallote ou françoise, la bretonne demeurant au-delà de la rivière qui sépare les diocèses de Vennes et de Nantes, tous mixtes. Car dans celuy de Nantes, plus bas vers la mer, on parle breton et françois. » https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k73687p/f204.item.zoom

En 1672 un autre voyageur, A. Jouvin, dans son livre intitulé « Voyage en France, dédié à M. de Pomponne, secrétaire d’Etat, édité à Paris, chez Denis Thierry, rue Saint-Jacques, à l’enseigne de la ville de Paris », avec privilège du roi, note lui aussi ses impressions après la traversée de la Vilaine au bac de La Roche-Bernard :

« Aussitôt qu’on a passé cette rivière, écrit-il, on ne parle plus que le breton, qui est une langue étrangère et bien différente de la françoise qui est assez connue dans les grosses villes de la Basse-Bretagne, mais sur le chemin et dans les villages on ne l’entend point. »

Ces lignes corroborent la prose de Dubuisson-Aubenay. Les campagnes de Marzan voisinant le bac de La Roche-Bernard parlaient encore la langue bretonne à la fin du XVII siècle, la Vilaine présentant dans toute cette région un obstacle sérieux à l’extension du français.

On ne peut guère objecter la possibilité pour Jouvin de confondre le breton et le patois, comme l’insinue Gourvil dans son ouvrage, Langue et littérature bretonne étant donné qu’il prend soin d’ajouter à son récit un vocabulaire français breton permettant aux voyageurs de se tirer d’affaire pour se procurer au moins les choses les plus indispensables, en arrivant à Muzillac, le premier bourg important quand on vient de La Roche-Bernard.

Ainsi, quarante ans après Dubuisson-Aubenay, les limites linguistiques dans les régions de Marzan avoisinant le bac de La Roche-Bernard ne paraissent guère avoir changé.

Arrivons maintenant au XVIIIe siècle. Nous pouvons trouver quelques indications dans l’étude d’Alfred Le Quer, Le recul du breton aux alentours de Questembert.

Le tracé de Le Quer passe à quelques kilomètres à l’est d’Arzal pour atteindre Péaule, puis Limerzel. Il se glisse ensuite à mi-chemin entre Questembert et Pluherlin et rejoint les abords du Cours de Molac (aujourd’hui Le Cours).

En ce qui concerne cette dernière ville, le tracé présenté par Le Quer peut être légèrement rectifié grâce à un rapport daté de 1712 conservé aux Archives départementales du Morbihan (B816-817 présidial de Vannes 1635-1783).

En voici le texte :

L’an mil sept cent douze le premier jour de septembre jour de dimanche soussigné, Prion huissier au siège de la mirauté de Vannes.

Rapporte s’estre exprès transporté de ma sus dite demeure avec mes témoins cy après nommé jusques au bourg paroissiale de Mollac ou estant à l’issue de la grande messe y ditte et célébrée le dit jour hors le lieu saint en l’endroit accoutumé à faire les bannies et proclamation de justice à haute et intelligible voix tant en français qu’en breton à la requête de haut et pussant seigneur René Alexis sir le Sénéchal Carcado, chevallier seigneur comte de Carcado, marquis de Rosmadec de Pontcroix…et de Mollac…

Archives du Morbihan

Une grande messe à Molac, un jour où il n’y a aucune fête spéciale ne peut attirer une foule étrangère au pays, ce rapport tend à prouver que dans les villages isolés aux alentours de Molac, on comptati encore nombre de personnes ignorant ou comprenant mal le français.

D’après De Kervilier (« Histoire de Limerzel », manuscrit du château de Kerfas), les bannies étiaent également faites en breton et français.

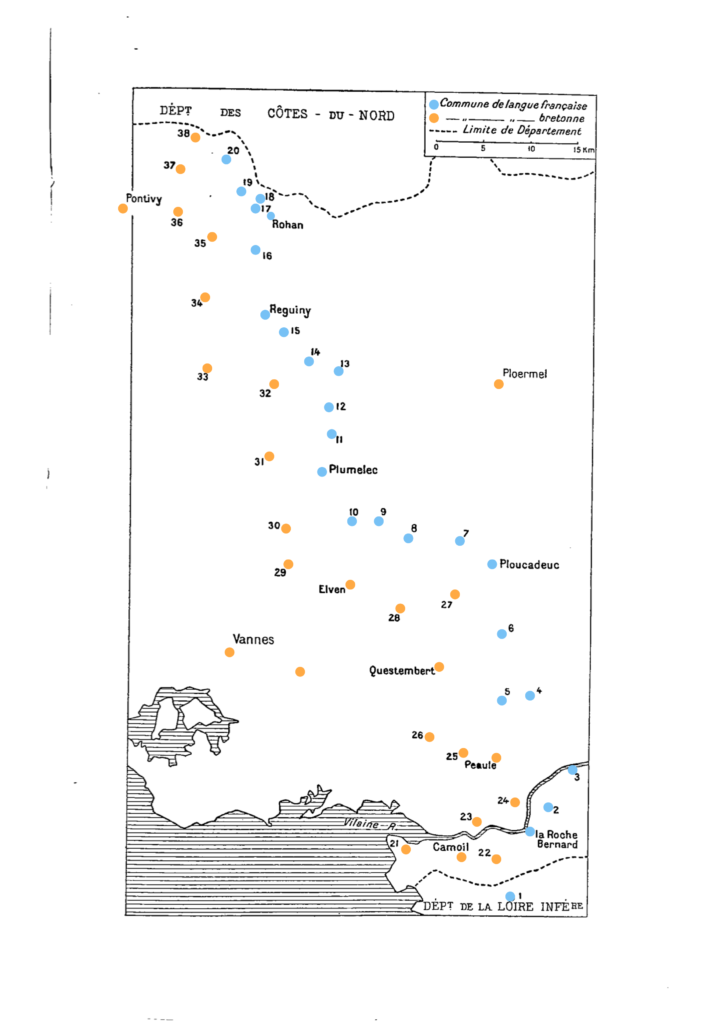

Pour la partie ouest de Questembert l’enquête ci dessous de 1806 est très documentée.

L’enquête dans le Morbihan fut menée à deux reprises par Charles Coquebert de Monbret, chargé par Napoléon du recensement des langues en France. En 1806, l’intérêt portait uniquement sur la limite des langues. Seulement en 1808, une nouvelle correspondance fut ouverte au sujet des dialectes bretons et gallèses. Le préfet Jullien de Bidon était le seul interlocuteur sur place pour ces deux correspondances.

Les recherches sur la frontière entre le français et le breton furent initiées

par la circulaire ministérielle, le 7 juillet 1806. Le préfet Jullien y répondit dès

le 16 juillet, affirmant que c’était un travail « très facile et n’exigeant pas

beaucoup de tems ».

la carte en elle même est probablement perdue. Nous savons néanmoins de sa lettre qu’il s’agissait d’une carte dans laquelle on a séparé par un tracé de couleur toutes les communes où l’on parle français de celles où l’on se sert du breton, soit exclusivement, soit concurremment avec le français.

Cette ligne commence au sud aux salines d’Herbignac passe la Vilaine à la Rochebernard, se détourne à St. Morice commune de Serent, se poursuit par Gueltas et se termine à Croixanvec ce qui laisse à l’ouest les deux tiers du département.

Coquebert de Montbret a dressé d’après cette carte une liste des communes

situées le long de la limite linguistique que Ferdinand BRUNOT a

reproduite en 1969 dans le livre « Histoire de la langue française des origines à nos jours Tome IX.

| Communes de langue française | Communes de langue bretonne |

| Herbignac, 1 | Penestin, 21 |

| La Roche-Bernard | Camoil (Camoel). |

| Nivilliac (Nivillac), 2 | Férel (Feret), 22 |

| Béganne, 3 | Arzal, 23 |

| Caden, 4 | Marzan, 24 |

| Limerzel, 5 | Peaule |

| Pluherlin, 6 | Le Guerne, Trève (Le Guerno), 25 |

| Ploucadeuc (Pleucadeuc) | Noyal Muzillac, 26 |

| Bohal, 7 | Questembert |

| Saint-Maurice (petit 2), 8 | Molac, 27. |

| Brignac, 9 | Larré, 28. |

| Saint-Nicolas, 10 | Elven |

| Plumelec | Monterblanc, 29 |

| Billo, 11 | Plaudren, 30 |

| Gueheno, 12 | Saint-Jean de Brevelay, 31 |

| La Chapelle es Brieres (La Chapelle des Brières), 13 | Saint-Alloueste (Saint-Allouestre), 32 |

| Buleon, Trève, 14 | Moreac, 33 |

| Radenac, 15 | Naizin, 34 |

| Reguiny | Ker Fourne, Trève, 35 |

| Credin (Crédin), 16 | Noyal-Pontivy, 36 |

| Rohan | Saint-Corand, Trève, 37 |

| Saint-Gauvry, 17 | Croissanvec, 38 |

| Saint-Samson, 18 | |

| Gueltas, 19 | |

| Saint-Gonnory (Saint-Gonnery), 20 |

Après avoir confronté les informations du préfet à d’autres sources – « des voyageurs » –, Coquebert de Montbret exigea de vérifier l’exactitude du tracé sur la carte dans une lettre du 20 octobre 1806.

Dans sa réponse, Jullien rectifia effectivement ses premiers renseignements en précisant qu’il avait compris dans le domaine breton trois communes bilingues (Penestin, Camoel et Ferrel) où le breton était en usage, même si le français y était dominant.

Répondant ensuite à la demande de fournir une liste des communes du Morbihan portant outre le nom français un nom breton, il observa que les communes de ce département n’ont qu’un seul nom dont la prononciation diffère un peu en breton et en français, mais qui s’écrit à peu près de la même manière dans les deux langues. (Réponse du préfet Jullien de

Bidon, 31 octobre 1806, BNF NAF 5911 f. 350) https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10073819b/f496.item.zoom

Le 7 avril 1808, Coquebert de Montbret s’adressa à nouveau au préfet pour enquêter sur les dialectes bretons et gallèses parlés dans le Morbihan. Dans une première réponse, Jullien promit des échantillons, mais fit valoir les difficultés de se procurer des exemples des deux idiomes. Il ne les transmit à Paris que le 17 septembre 1808.

Son envoi comprenait une traduction incomplète de la parabole de l’enfant prodigue en breton, une lettre rédigée par Thuault de la Bouvrie, ancien député du Tiers-État, de Ploërmel, contenant des expressions de la langue parlée à Ploërmel (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10073819b/f505.item.zoom) qui en fait comprend bon nombre d’expressions gallèses, qui prouve que l’on parlait bien le Gallo.

En 1843, A. Marteville et P. Varin, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne

, vol. 1 cite les villes du pays d’A-Bas dans ce sens (https://books.google.fr/books?id=DI8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=Limerzel&f=false) et volume 2 (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bd6t5394191n/f341.texteImage)

| On parle le breton | On parle le français |

| Limerzel | Caden |

| Berric (mais le français se répand dans la commune) | Larré |

| Lauzach | Molac |

| Treffléan | Malansac |

| Sulniac | Malestroit |

| Pluherlin | |

| Questembert | |

| Rochefort en Terre | |

| Elven (mais breton dans les villages bordant Saint Nolff) |

On arrive à retrouver quelques traces écrites permettant d’indiquer que le breton était parlé, par exemple lors des festivités du millénaire de la bataille d’Alain Le Grand à Questembert le 20 et 21 avril 1907 :

On applaudit à tout rompre et les cris des bretonnants : Bevet Breiz ! se mêlent à ceux des gallos : Vive la Bretagne !

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5810123j/f49.image.r=gallots

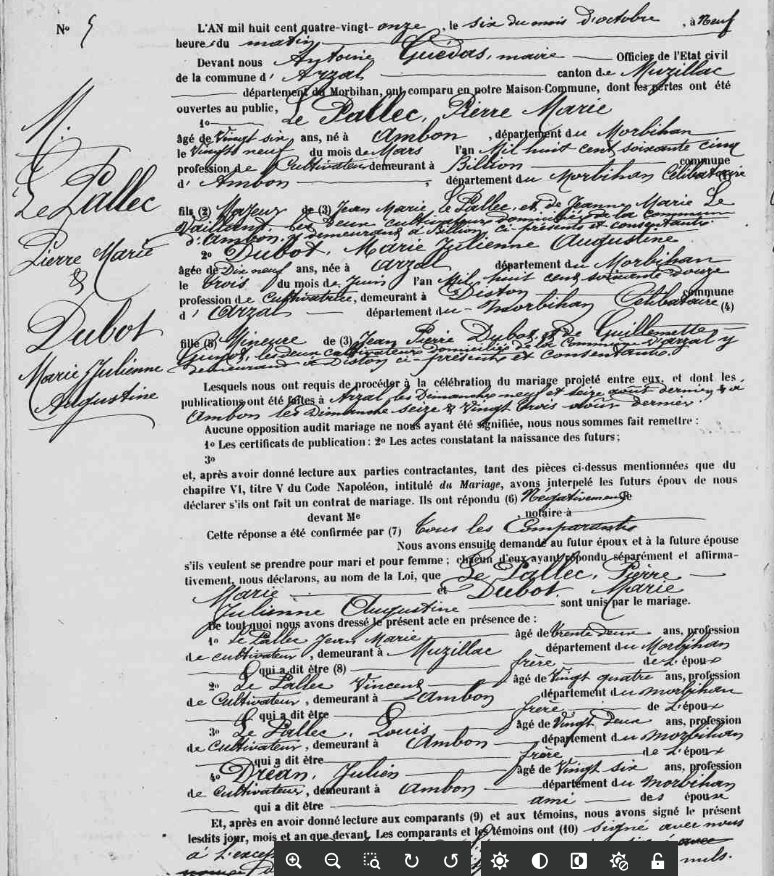

Dans certaines familles du pays d’A-Bas, dont les souvenirs remontent oraux peuvent remonter au XIX siècle, on affirme que le breton n’y a jamais été parlé. D’autres, prétendent par contre que certaines personnes le connaissait. La dernière personne a le parlé était Pierre Le Pallec, né à Billiers le 29 mars 1865, marié à Arzal le 06 octobre 1891 avec Marie Dubot.

(https://rechercher.patrimoines-archives.morbihan.fr/ark:/15049/vta54487a864e3f1/daogrp/0/layout:table/idsearch:RECH_e078083202da56b5eb48262f9f2fe7b4#id:914012974?gallery=true&brightness=100.00&contrast=100.00¢er=1610.740,-836.728&zoom=9&rotation=0.000), et vivait à Noyal-Muzillac du côté de Bosco, il parlait de tout en breton et en était fier.

D’ailleurs Noyal-Muzillac a été la dernière commune où l’on parlait breton, sa microtoponymie est typiquement bas-bretonne. En fait aujourd’hui les chercheurs affirment qu’il a du être conjointement parlé avec le français et le gallo, pendant plusieurs siècles des quartiers ont dû ainsi entretenir une forme de bilinguisme, de préférence le long de la frontière linguistique, ce qui permettait des échanges avec les Vannetais monolingues. Ce bilinguisme expliquerait les cartes anciennes qui mettait ci ou là le pays d’A-Bas en basse et Haute Bretagne. Le passage au monolinguisme a laisser peu de traces dans la population, moins traumatisant qu’en Basse-Bretagne. Sinon le processus d’abandon est semblable : de moins en moins nécessaire, en peu de générations, on ne parle plus le breton à ses enfants.

Des chants bretons ont aussi été collectés dans le pays par Philippe Blouët :